漫画駆動UXデザイン

ケイプラス・ソリューションズ代表の田中は、奈良先端科学技術大学院大学(NAIST)と大阪芸術大学(大阪芸大)の客員教授として要求工学の研究と教育を担当しています。

受け持っている教育プログラムの中に、2012年から続けている超上流工程(もしくは最近の言葉ではUXデザイン)のプロセスを学ぶためのPBL型の合同演習授業があります。この授業では、漫画をカスタマージャーニマップや要件検証(Validation)に適用する試みを続けてきました。

そして2020年度からの授業では、SF漫画で近未来のサービスを発想しようという試みに取り組んでいます。

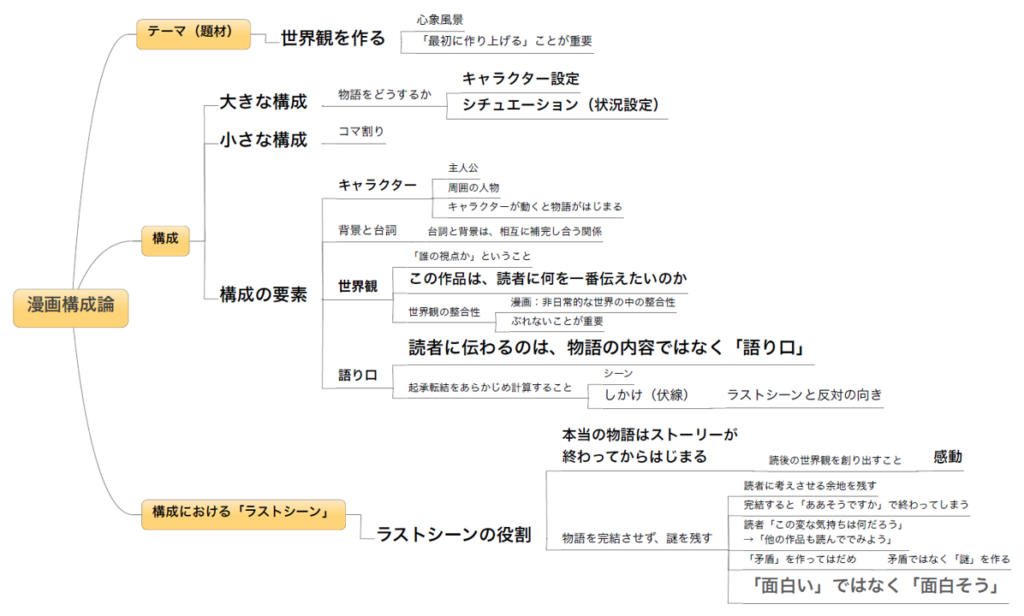

「SF漫画」イコール「近未来サービス」という図式以上に、何故漫画を適用しているのかというと、漫画の制作プロセス(漫画を構想しネームを作るまでのプロセス)がUXデザインプロセスにとても似ているからです。いえ、それ以上に、漫画の構想プロセスからは、学ぶことがとても多いのです。

例えば、

「キャラクターが動くと物語がはじまる」

つまり、設定したキャラクター自身が自ずと物語を語り出す程度にキャラクター(UXデザインではペルソナ)を設定しなければいけない。

また、

「本当の物語はストーリーが終わってからはじまる」

これは、サービス開発者の責任はサービスを作り上げるまでではなく、サービスをローンチしたあとのユーザの本当のストーリーに責任を持つことであるという考えかたは、超上流設計やUXデザインへの示唆に富むものです。

次の動画リンクは、2020年度の授業で、漫画のストーリー構想を確認するために授業の中で制作したものです。パワーポイントで作られた資料以上に、サービス構想のリアリティーがあると思いませんか?

この授業では毎年12月の後半に発表会を企画しています。例年、大阪での開催ですが、ニューノーマル時代の現在、オンラインでの視聴も可能です。開催案内は、本サイト含めいくつかの形で流しますので、目に止まった際には是非ご参加を検討ください。

2020年度「UXデザイン演習」授業説明

国際的エンジニアリング会社である Arup は、気候変動が自社ビジネスにどのような影響を及ぼすのかを想定するために、リチャード・モーガンに30年後の「ユーザー・ジャーニー」の作成を依頼した。Netflixの人気ドラマ「オルタード・カーボン」の原作者であるリチャード・モーガンに共通するテーマはデストピアであり、主人公のタケシ・コヴァッチが、アンチヒーローとして“まだ起こっていない未来”に巻き込まれていく。我々が住むストキャスティック(確率論的)な時間軸において、“まだ起こっていない未来”を物語るSFに、“起こりうる未来”を描き出すことの力を期待できるであろうか。

2012年から続いている漫画駆動UXデザイン演習の授業は、COVID-19の世界的パンデミックが広がる中で今年度のスタートを迎えた。昨年度までの授業では、UXデザインプロセスの中のValidationプロセスに、漫画による物語構成法を適用してきた。今年度の試みは、UXデザインプロセス全体を漫画制作プロセスで置き換えられないか、というさらに一歩踏み込んだものであった。新しいサービスを構想するというスコープは、まさに“起こりうる未来”を描き出すSF漫画の領域である。

本授業でのUXデザインプロセスの基盤となる漫画制作プロセスは、図1に示すように、物語の題材決定、構成立て、仕上げの3フェーズを定義しており、これは、システム開発での要件定義と基本設計、詳細設計、実装に対応している。大阪芸大の学生と奈良先端大の学生とが、漫画制作を中心にコミュニケーションを取りながら、起こりうる未来の問題を描き出し、近い将来のサービスデザインの構想を練っていった。何を作るべきかのコミュニケーションの中心にコードを置いたものがアジャイル開発であるとするならば、今年度の試みは、アジャイル型の漫画駆動要件開発と呼んでいいかもしれない。

授業がスタートした2020年5月は、まさに緊急事態宣言が発動され「日本ならではのやり方で、わずか1カ月半で今回の流行をほぼ収束することができた」と発表される中で緊急事態宣言が一旦解除。しかし同年12月、第3波のピークがどこまで増えるのかといった驚きと不安の中で授業は最終日を迎えた。一見すると従来の日常とさほど変わらない通勤電車で、乗客全員がマスクを着用している情景の行き先は、まさにSFが描き出す領域なのかもしれない。

今年度の授業では、物語の題材を決めるためのテーマを与えた上でスタートしている。テーマは「幸せな共感」。サルの反射行動から発見されたミラーニューロンは、高等動物の社会性を担保する共感を駆動するための脳の装置である。現時点のAIがまだシミュレートできていない共感機能は、ジェーン・グドールが犯した実験の誤謬によって逆説的に発見されたように、餌付けされた社会集団では、幸せな社会を支える機能であるはずの共感を何かが阻害してしまうようである。

今年度の学生が描き出した2027年では、人工知能「ATLAS」が、人々のコミュニケーションを最適化してくれる社会であった。ATLASには、ファクトチェックの機能や、不適切な表現をコントロールしたりする機能などがあった。さらに、人々にその能力が低下しつつあった共感を活性化し、コミュニケーションを“良い方向”に舵取りする機能が搭載されていた。そして、そのような社会において「本当の幸せな共感とは何か」を、ある事件をきっかけに主人公たちが発見していくストーリーである。

さて、ここで描かれたSFは、我々が向かうであろう先にある社会のひとつのユーザー・ジャーニーとなったであろうか。そして、SF漫画は、起こりうる未来を描くためのコミュニケーションツールとして機能したであろうか。漫画の構成におけるラストシーンの役割は、読後の世界観を作り出すことにある。読者の物語は、漫画のストーリーが終わってからはじまる。同じように、開発されたシステムも、それがローンチされたあとに利用者の物語がはじまるのである。

2020年12月12日

奈良先端科学技術大学院大学客員准教授、大阪芸術大学客員教授 田中 康